在讨论广义进化论之前,我们先介绍一些在经典的达尔文进化论研究中经常使用的模型和方法。由于广义进化论包含达尔文进化论,这些方法对广义进化论也是不可缺少的。本节介绍地形图模型。地形图模型在数学领域通常与最佳化相对应,用这个模型来表现进化过程也意味着我们把进化看成一个最佳化的过程。地形图模型最简单的形式示于图3.1。图中所示

的是一个一维的地形图,这个图也可以看成是多维地形图的一个断面。二维地形图就是通常我们所看到的地图的形式,一般用等高线来标出高度,三维或更高维的地形图在纸面上表现就比较困难了,可以通过数学的方法来掌握,或是表现成很多断面的形式。在一维地形图中有三种地形,图3.1中A点的“坡”、B点和D点的“坑”和C点的“峰”。在二维和多维的地形图中还有在某些方向是“坑"而在另一些方向是“峰”的马鞍形的点,可以称之为“山口”,从一个坑走到另一个坑时,通过山口是比较省力的。在图3.1的地形图中处于A点的坡上的球受重力的作用滚到B点的坑里,就表现了一个最佳化的过程。在这个过程中,重力代表了一个评价准则,即位于低处

的价值大于位于高处的价值,也就是说,表示价值升高的箭头方向是指向下方的,与重力的方向一致。这似乎与我们的习惯不太符合,似乎应该把价值的箭头指向上方才对。对于一个模型来说,坐标设定的翻转对于模型的表现能力没什么大影响,因此箭头向上还是向下原则上没什么不同。在数学中的求最佳值的算法有时称为爬山法,有时叫做最快下降法,说明这两种坐标方向设定都被人采用。中国有句俗话:“人往高处走,水往低处流。”在此我们宁愿选择水这种比人简单得多的东西作为模型的介质。这反映出我们一贯的反形而上学的哲学态度,或者说在形而上学家看来是“堕落”的哲学,也反映了一种用低层次现象去解释高层次现象的科学中普遍存在的还原论倾向。从实用上看,“堕落”模型更容易防止一种“这山看着那山高”的误解。当我们爬上一座山峰,就可以看见别的更高的山峰,但在最佳化计算之中更高的山峰是看不见的,不能忘记“爬山法”的全称是“瞎子爬山法”。瞎子的的“明杖”只能探知近处的高低,稍远一点的山都是看不见的。下降的模型就不易产生这种误解,因为在一个坑里通常发现不了别处还有更深的坑。这体现了最佳化算法的难处,即所谓的“局部极小点”。在坑不止一个的地形里,我们常常会掉在一个浅坑里而找不到最深的坑。

进化的地形图模型可以解释进化中的很多问题,例如进化中的急变与缓变。化石研究为进化提供有力的证据,也提出了很多问题,其中一个问题就是化石所描绘的进化过程不是平缓的渐变过程,而是稳定与跳跃的交替。我们往往能找到某些物种的大量化石,而从一种物种到另一种物种的中间状态化石证据却很难找到。这就为神创论准备了一个藏身之处,即物种并非由进化产生,而是由上帝多次创造的。用地形图模型可以简单地说明跳跃与稳定的过程。某个物种的长期稳定存在是这个物种位于坑里的状态,由于某种因素(我们可以想象地形图受到大的震动)某个球偶然落到空坑旁边的坡上,球当然会很快地掉到这个空坑里,在里面繁殖起来。即使地形图经常受到或大或小的震动,我们观察到球在坡上的机会仍然很小,这种中间状态的数量少而且时间短促,因此像始祖鸟这样的化石是非常罕见的。总鳍鱼这样的坡上物种能活到今天,可以说是掉在坡上的一个小坑里了,因此我们看到的物种或化石之间并不显示出连续变化的迹象。接受神创论还是接受进化论似乎只能靠信仰,无神论也无非是一种形而上学。从真理的角度看神创论和进化论都不会被确证为真理,因此不久前在美国仍有人提出神创论也是一种理论,应该在学校里与进化论一样作为一种学说来讲授。但是从善理的角度看,神创论显然算不上一个合格的理论。进化论可以回答物种怎样产生的问题,而神创论对于上帝怎样造出物种这一点一无所知,如果我们问豆腐从何而来,我们所关心的是豆腐的制造工艺过程,豆腐的发明者的姓名对我们并没有太大的意义。

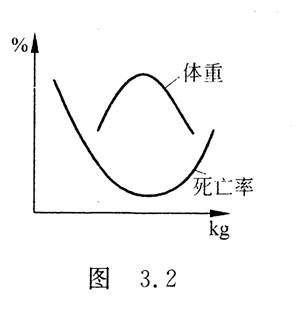

更细致地分析地形图中的进化过程,用球滚下坑的比喻就显得不够严密了。对于一种由多基因决定的具有连续性的性状(例如人的身高)的进化,可以用在坡上的液滴来形容。对于连续性性状可以用正态分布来近似,正态分布曲线的形状像一个浸润状态的液滴,由于液滴处在坡上,各方向的适应度不同,下一代在适应度较高的方向(坡的低处)个体频度增加,导致正态分布的平均值向该方向移动,这样经过多代之后,液滴流到坑底,进入稳定状态。现存的绝大部分生物性状都可以认为是处于坑底的稳定状态,缓慢的进化往往是地形缓变导致坑底的缓慢位移造成的。例如在图3.2中表示的新生儿体重分布曲

线和死亡率与体重的关系曲线。从图上可以看出新生儿体重分布的平均值接近于死亡率的极小点,处于稳定状态。新生儿体重越小死亡率越高是容易理解的,可以假定是由于虚弱造成的。体重过大死亡率升高如果假定是由于难产的增加所引起的,那么随着剖腹产技术的推广,大体重新生儿的死亡率下降,死亡率曲线的极小点向右移动,新生儿体重分布也随之向大体重进化。一个简单化的推论就是,几万年之后,人将进化到离了剖腹产就不能生孩子的地步。当然这只是个模型分析的例子,不能由此得出应该禁止剖腹产的结论,因为难产增加未必是大体重新生儿死亡率高的惟一因素,医疗条件的改善时也降低小体重新生儿的死亡率,作过剖腹产的妇女不宜多次生育也足以抵消新生儿死亡率下降的影向,而且由于新生儿死亡率本身非常低,不可能成为造成强进化压力的因素。所以上述简单化推论是不能成立的,正向和反向的“九斤老太”的看法都站不住脚。

地形图模型在进化论中非常有用,但是也有些问题用地形图模型难以解决,有时甚至造成误解。如果用震动地形图模型来解释从古至今的全部进化过程,就很容易给人造成一种极其错误的印象,即从古至今的进化过程都是事先安排好的。坑原来就在那儿,只是由于震动的随机性,使得能繁殖的小球或早或晚掉到坑里去,最后占据所有的坑。这是一种彻底的预成论或是宿命论的想法,似乎进化只是卷着的地毯展开的过程。而实际的进化过程要比这种简单想法复杂得多,是充满创造性的过程。也有人提出过动态的地形图模型,把地形图想象得像水面的波浪那样向前涌动,推着物种的小球前进,但是这个模型显然不太好用,描述一个不断变化的地形很困难,而且在这个模型中不包含变化的原因,顶多只能考虑外因,对于进化自身的创造性仍难以容纳。在实际的进化过程中,进化的结果本身会改变地形,而且不只改变地形本身,还会改变地形图的维数,即增加新的评价对象因素,或取消某些已经不重要的因素。如果考虑这些因素,地形图模型将变得复杂不堪,难以使用。因此地形图模型最适用于研究少数因素的一次性进化过程,或者说是少量参数局部寻优的过程。遗传算法就是基于地形图模型的一种最佳化算法,其中采用了突然变异和模拟有性生殖的基因交换等进化方式,但是这一算法与其他算法相比并没有显示明显的优越性,突变不比爬山快,基因交换也未必强于随机搜

索,这种现象反映了地形图模型本身的局限性,也反映了对于有性生殖的意义并未理解。生物的进化过程本身改变地形图的例子比比皆是;例如由于生命活动把原始的还原性大气变成氧化性大气,以及共进化过程,甚至生存竞争本身就造成地形图的变化。