对于进化这一概念的最大的误解,就是把进化混同于进步。这种进步的宇宙观可以上溯到亚里士多德的“目的因”,即认为世界上存在着一种发展的目标,万事万物都向着自我完善的或是由低级向高级的方向发展。进化论的先驱者拉马克,在哲学上也认为生命的低级形态在自然条件下由无生物反复产生,“由造物主传来的力”即指向复杂性的天生倾向使这些生物必然地向着复杂和完善的方向进步。现代科学已经完全抛弃了目的论,这并不是由于对机械论的形而上学的偏爱,而是由于从预见力的要求来看,目的论的解释通常是明显劣于机械论的。如果我们把手宙看成是必然进步的,那么热力学第二定律这种明显倒退的理论在宇宙中就失去了容身之地。对于相信万事万物的存在都具有某种目的的人来说,掌握非拟人化的纯机械论的进化机制似乎很困难,因此他们总是从进化论中读出一些达尔文和现代进化生物学家都没有承认的东西,在进化中看出进步的意义来。实际上进化的概念并不天然地包含进步意义,既不包含某种目标,也不暗示某种方向。特别是与某些人的常识相反,进化不能被解释为向着人类出现的方向前进的。达尔文对于进化与进步的区别有过清醒的认识,作为自戒,他在笔记本上写下了这样一段话:“关于不同类型的生物不应该去谈论高级和低级。”但是他自己也未必能够总是遵循这一原则。把进化看成进步的另一个思想根源是中世纪哲学的完全原则的遗产之一——“自然主义谬误”,即自然存在的都是善的,自然法则不仅是自然的秩序,也是伦理学的原则,把存在换成应该存在得到宇宙的保证。按照这种观点,进化被解释为进步。所谓社会达尔文主义者为弱肉强食、无约束竞争、种族灭绝和帝国主义找到了理论根据。不自然就是恶的思想也成为反对避孕、堕胎、同性恋的道德依据。直到现在,目的论的影响并未完全清除干净,在不少拥护进化论的人心目中还存在着宇宙从基本粒子向着轻原子、重元子、分子、高分子、有机物、生命、意识、超意识方向进化的“固有进步倾向”的图景。但是严肃的进化生物学者总是注意区分进化与进步这两个含意不同的概念,认为进化并不必然带来进步,有意识地避免改头换面的目的论的侵入。

以上所说的是基于达尔文进化论的常识。对于广义进化论来说,我们上一节中已经触犯了达尔文进化论的禁忌,给出“进步保证”这个说法。这是由于我们的哲学背景是基于评价的善理,不可避免地会染上伦理色彩。追求自然科学与社会科学之间的深层的统一,是科学的深刻与统一的价值观的体现。只是在追求这种统一性时,要注意防止形形色色的目的论和自然主义的翻版。运用机械论即可防止目的论,注意到评价的相对性,就可以避免自然主义。本节的主要任务是利用软硬结构模型对于生物进化中的进步倾向给出一个机械论的说明,也就是讨论生物进化过程中的“进步保证”,或者说讨论进化的方向性。为了讨论进化的方向,首先需要明确一个稳定的价值取向,以便决定进化到底是朝着哪个方向前进的。一个最自然的想法是根据适者生存的原则,把适应度的提高定义为进化的方向。由于生物的进化不像科学的进化那样受到人类有意识的参与,所以在这里要特别注意避免目的论,我们不能认为宇宙中存在着促使生物走向适应环境的固有倾向,只能根据变异选择的机制使得生物群体中适应的个体数增加来说明这种表面倾向的立足于机械论的机制。我们所说的“生物向适应的方向进化”只是上述机制的一种简化表达。就像我们都知道哥白尼的“日心说”而仍然说“太阳升起来了”,而不说“地球转过去了”一样,是一种接近直观的简化表达。在第二章的哲学部分我们建立了非本体论的认识论和逆镜模型,严格地说,我们不应该谈论任何客观事物,而应该说认识主体中关于客观事物的模型,但是在本书其他地方仍然使用读者习惯的本体论语言作为一种简化表达,否则这本书就很难读懂了。

适应度具有严密的定义,但是把它作为进化的方向并不理想。原因是适应度的指向从全局和大时间尺度来看是很不稳定的,这是由于适应的相对性及条件依存性所引起的。生物进化中的适应是非常局部的和近视的,在某种环境下的适应通常意味着对其他环境的不适应,眼前的适应往往孕育着将来的不适应。这就像布朗运动一样,瞬间看一个粒子是有确定方向的,但是从全局和长时间来看则方向就变得不确定了。所以我们很难说人和细菌相比哪个适应度大,这完全取决于环境条件。因此把提高适应度作为生物进化的方向是不适当的。

纵观整个的进化史很容易产生一种直观的印象,即生物是从低级向高级进化的,高级的生物产生于低级生物之后。因此从低级向高级的进化似乎可以看成进化的方向。但是“低级”和“高级”这样的概念很不清晰,带有太多的恣意性和主观色彩。在这里我们用确定性和复杂性来代替“高级”这个概念。确定性和复杂性都是比较清晰的概念,确定性表示某种不变性或稳定性,复杂性则表示生物组织作为系统的元素(例如细胞数量)增加,细胞种类增加,组织层次增加,系统各部分之间的关系增加和确定,这些都是可度量、可比较的概念。我们把复杂性和确定性作为生物进化的方向,并不意味着任何一种简单的生物都将进化为复杂的生物,不意味着现代的爬虫类终将进化为哺乳类或鸟类。这种方向性只是表明一种不可逆性,即生物由简单到复杂的进化是可能的,而由复杂向简单“退化”则可能性要小得多,或者说是几乎不可能的。生物学中有一个由归纳得到的法则:当环境的进化压力朝着相反方向作用时,生物的进化不会原路退回。在进化中所获得的性状经过的时间越长,越不容易失去。例如哺乳类的祖先是鱼类,但是当哺乳

类再度返回水中生活时,不会退化成用腮呼吸,而是像鲸那样,仍用肺呼吸。这就是不可逆性的一种表现。

用软硬结构模型可以解释这种不可逆性的机制。这种不可逆性是在进化过程中基因体系中的软结构对硬结构的建构(硬化)所造成的。对于这种建构我们可以举出两种硬化机制,即横向的“互适应”和纵向的“覆盖”。“互适应”是指这样一种机制:如果一种生物通过偶发的突然变异获得了性状A,那么A只要对生物危害不大就会被保存下来,也可能通过偶然的变异失去,此时性状A属于软结构。但是如果其后生物又偶然获得了性状B,A与B之间存在互适应关系,即性状A与性状B同时存在时能产生对生物有利的效果,而缺失任何一方都会降低生物的适应度。那么性状A与性状B之间的互适应关系使得这两种性状都被硬化,成为基因体糸中不可失去的成分,即硬结构。“覆盖"机制则着眼于多细胞生物的发育过程。多细胞生物从一个生殖细胞发育到成体的过程是一个自我表述的过程,初始的单细胞可以看成是一台机器,核中的DN A可以看成是一份包含全制造过程各工序的指令集。第一台机器按最初读出的指令制造第二台机器,第二台机器又读出次段指令去完成后面的工序,直到个体完成。制造过程后期所发生的指令差错可能不影响个体完成,但早期的制造结果被后面工序使用的概率大得多,早期生效的指令发生差错时很容易使后续工序失败,个体无法发育完成。这种强选择压力使得早期指令硬化,成为不可变更的部分,形成硬结构。

以下我们用一些实例来说明上述的抽象机制。对于进化过程中的变化,我们可以把它分为“发明”与“调整”两种形式。这两个概念在某种意义上类似于“突变”与“渐变”或是“质变”与“量变”。发明与调整是相对而言的,调整的积累可能导致发明,发明往往引起新的调整。地形图模型和博弈论模型是处理调整过程的良好工具。发明则缺乏有效的数学模型,突变论可以算是一种用数学方法处理发明的尝试,然而大多数发明是难以量化的。软硬结构模型则主要讨论在大时间尺度上各种发明与调整的相互关系,特别是发明与调整结果的积累过程,小发明积累成大发明的过程。对于地形图模型和博弈论模型来说,发明是提供新的地形图或新博弈规则的过程。而调整是模型中的参数优化过程。

第一个例子是互适应硬化的例子。分子遗传学的研究表明,细胞核与线粒体在遗传上是完全独立的,这暗示着具有复杂构造的细胞是由两种不同的生物结合而成的。我们可以想象一下这种结合的过程。在原始还原性大气下的有机物海洋中,存在着厌氧性的原始真核生物,由于光合作用细菌(原始叶绿体)所发明的光合作用,使原始还原性大气逐步变为氧化性环境。此后由于利用氧化反应获得能量的发明导致好氧性细菌(原始线粒体)的产生。在这种条件下,偶然侵入原始真核生物的原始线粒体获得了比有机物更为稳定的营养供应,而厌氧性原始真核生物又由此获得在氧化环境下生存的能力。双方的互利使这种合作得以维持,逐步按互适应的方向发展,当有机物被吃光,氧化环境占主导地位时,这种合作就成为牢不可破的关系,钻出细胞的线粒体和失去线粒体的细胞都无法生存,结合就转化为硬结构了。当然这种硬结构的建立要经过漫长曲折的过程,可以想象在一开始侵入原始真核生物的线粒体可能按寄生者的方式活动,即吃尽宿主而最大限度地繁殖自己。但是由于线粒体自身缺乏运动能力,就像一切依靠宿主的运动才能传播的寄生者一样,受到降低毒性的进化压力,即过快的杀死宿主意味着自身的适应度降低。这个原理甚至对于计算机病毒也是适用的,如果一种病毒一进入一台计算机就无限制地自我增殖,或用其他方法立即破坏计算机的正常功能,那么这种病毒就不可能得到传染给另一台计算机的机会。这种降低毒性的进化压力使得线粒体获得控制自身在细胞中密度的方法,避免过度增殖,而与细胞建立合作关系的线粒体又能通过增加宿主的适应度来提高自身的适应度,结果由宿主增殖得到的适应度增益远大于传染的利益,进化就使线粒体放弃传染方式而成为宿主细胞的组成部分,通过互适应固定下来,成为硬结构。这也就是在线粒体侵入细胞这一发明所引起的调整使发明硬化的过程。原始叶绿体侵入细胞而形成植物细胞的过程可能也有类似的经历。

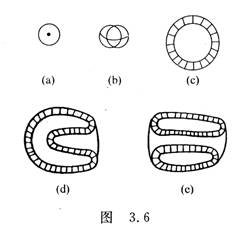

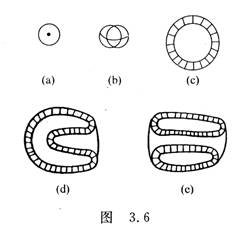

作为第二个例子可以观察一下动物胚胎的初期发育过程。这个过程示于图3.6。图3.6(a)是一个生殖细胞,例如受精卵,先经过一变二,二变四,四变八的分裂过程(b),然后发育成空心球状(c),进而空心球一处产生凹陷,发育成(d),(d)的凹陷底部与外层接合并穿通发育成(e)的双层管状。

要进行这样的初期发育过程,细胞分裂必须遵循一些由基因规定的原则。从图3.6的过程我们可以推断出一些基本的组织原则,例如连接原则,即分裂出的细胞不能自由散开,必须连在一起,否则多细胞生物是产生不了的。还有单层原则,即细胞总是排成单层。再就是近距原则,即各层不能相距过远,避免形成过大的空腔。单层原则导致空心球的形成,近距原则可以导致当空心球达到一定大小时产生凹陷。如果生物没有在进化中发明这些原则,多细胞动物就不可能产生。从(d)到(e)经历了一个重大的发明,胚胎的拓扑结构发生了变化,使动物有了嘴和肛门的区别。这个发明的有无使动物分为腔肠动物门和“通肠动物门”(生物学中没有这个名词,这里是为了说明的方便杜撰的)两大类。在“通肠动物”发明的初期,并不显示出太大的优越性,可能适应度还会下降,因为腔肠动物可以把食物在消化道中保存较长的时间,而“通肠动物”吃了东西可能很快会漏掉,但是这一发明产生了新的近化压力,制造了新的地形图和博弈。首先肛门可以像嘴一样成为可开闭的以防止漏出,其次消化道可以变得细长以增加消化和吸收的表面积。消化道变长与肛门和嘴的分化(专业化)是互适应的,长的消化道要求食物单方向移送,肛门与嘴必须分工。经过这样的调整,发明“通肠动物”的意义就开始明确了,动物对食物的处理过程由腔肠动物的“批处理”的间歇工作方式变成“通肠动物”的“流水线”连续处理的方式,由肛门的发明和消化到的调整导致了“流水线”的发明。流水线消化方式造就了消化的前后关系,为消化与吸收的分化准备了条件。在腔肠动物的消化道里,消化道内壁细胞必须同时具备分泌消化液和吸收营养两种功能,而在流水线中,由于有了前后顺序,先消化后吸收能够明显地提高效率,前部的消化道逐步失去吸收功能,后方的消化道逐步失去分泌功能,双方的互适应导致了胃和肠的分工。这是一个由调整积累成的发明。纵观整个消化道的进化过程,可以看出一个发明怎样引起调整,调整又导致下一个发明,而后续的调整和发明怎样使前面的发明硬化。对于原始的“通肠动物”来说,通肠方式只相当于多了一个嘴甚至漏洞的腔肠动物,此时偶然的变异还可以使通肠退成腔肠,但是当嘴和肛门分化,流水线产生,特别是胃肠分化之后,通肠退化成腔肠就完全不可能了。如同中国人说的骂人话,做事太缺德,生孩子没屁眼儿,就是指一种由通肠向腔肠的退化,在不会做外科手术的动物世界里,这种变异个体是不可能成活的,一定会被淘汰。这就是后面的发明对前面发明的覆盖硬化作用。肠和胃的分化则是互适应硬化,这些不可逆过程实现了软结构对硬结构的建构,而发明导致调整、调整积累成发明的过程则是硬结构不断促使软结构增加,对软结构实现支持作用。“通肠动物”的发明是一个关键性的发明,腔肠动物门在其后的繁荣远不如通肠动物,只包含像海蜇、水螅这种低等动物,而通肠动物则产生了众多的动物门。但是这个关键性的发明本身并不太困难,只要凹陷的内层伸长一点贴上外层,再加上单层原则的作用使内外层贴在一起的部分的细胞坏死,就成了通肠。

互适应硬化和覆盖硬化都是不可逆的。生物体各部分之间的相互适应不会调转方向向不适应前进,胃和肠一旦分化就不可能再向通用方向进化,分工合作结构一旦生成就不会解体,这意味着生物只能朝着由简单向复杂方向进化。从发育过程的覆盖硬化来看,逆方向的进化即沿原进化方向逆向退回会遇到双重的障碍,一个是调整和互适应的不可逆性,另一个是进化过程中变异的随机性和选择的方向性。即使一个进化过程不包含内部互适应,要想让进化原路退回也必须满足两个条件,即按原来进化过程完全相反的顺序产生变异,同时又按当时相反的顺序受到进化压力。按照统计学的常识,这两个条件都是不可能满足的,这相当于掷多次骰子之后,又要求按原来相反的顺序再掷出同样点子一样。

维纳在他的名著《控制论》(Cybernetics)一书的开头提到两种时间观:一种是基于牛顿力学的时间,是可逆的。如果用摄影机拍下行星的运行,然后把影片倒退放映,影片中的世界依然符合牛顿定律;另一种时间是基于热力学第二定律的时间,是不可逆的。我们可以把冰放在热水里得到一杯凉水,但不能期待一杯凉水自动变成一杯热水同时结出一块冰。这种不可逆性是由熵的只增不减保证的,可以称之为“熵垒”。“熵垒”是由统计学支持的。我们所描述的基于软硬结构模型的时间可以说是第三种时间,它也是不可逆的,这种不可逆对应着局部的熵减少,信息量增加,系统向高度有序的方向发展,保证这种不可逆性是“硬化壁垒”。从上述掷骰子的说明可以看出,“硬化壁垒”也是由统计学支持的。与“熵垒”相比,“硬化壁垒”具有更积极的意义。

“硬化壁垒”所保证的不可逆性使得生物进化从大时间尺度上看只能由低级向高级的方向前进或者停滞,而不可能倒退。这种进步表现在发育过程的工序越来越多,成体结构越来越复杂,确定性越来越高。例如比较古老的软古鱼类鲨鱼的牙齿掉了还能再长,爬虫类在同种中牙齿的个数也会有差异,而哺乳类则在不同的属之间也有时牙齿数是一样的。骨骼结构的确定性也可以看出大致相同的趋势。这是由于覆盖硬化造成的。另外在进化过程中,四肢的反复进化、退化时有发生,而内脏组织则非常稳定,一旦生成就不再消失,这是由于四肢主要是实现与外部环境的适应,而内脏之间则是分工合作的内部互适应关系,一旦形成就难以解体,不经覆盖就自行硬化。

在进化与发育之间存在着称为“重演律"的关系。这种关系的早期表达形式是“个体发育过程重复系统进化过程”。当然对于重演律不能作如此简单的理解,不能认为胚胎发育的某个阶段就是一种曾经存在过的生物成体。如果运用软硬结构模型,可以对重演律作出更为深刻的解释。重演律所表达的一个重要的含意是,多细胞生物在进化中所获得的首先是制造成体的工序(发育过程),其次才能谈到这些成体的性状和性状对适应度的影响。如果一道工序依赖于另一道工序的制造成果,这两种工序之间就有了确定的先后关系,而这种先后关系在进化与发育的过程中当然是一致的。在进化过程中,前工序还没有时后工序不可能被发明;在发育过程中,前工序未完成则后工序无法开始。而且发育过程中的制造方法(工序)除了进化过程中的发明之外不可能有别的来源。从软硬结构模型的角度来看,发明显然不是任意的,而是受到很大约束的。已经硬化的发明不可能被取消,只能添加新的发明。例如在胃肠分化之后不可能再合二为一,只可能添加胆囊、肝脏之类;脊椎动物由脊索动物进化而来,在脊椎动物发育过程之中仍保存着脊索的阶段,因为神经系统的早期发育要依靠脊索的引导,这种覆盖硬化使脊索成为脊椎动物发育的必经之路。因此发明只能在软结构中产生。由此我们就可以解释为什么在生物进化过程中表现出发散与收敛的交替。由于发明需要很多条件和具有一定的

随机性,因此在进化过程中大的发明不是随时能产生的,而在一个革命性的发明之后,往往导致各种调整,产生丰富的软结构,各种小发明应运而生。在此阶段,进化呈发散形式,大量的新种产生出来。而随着进化的推进,在新的大发明出现之前,前一个大发明所引发的小发明逐渐硬化,生物或在稳定凹里变化不大,或者由于硬化引起的对进化压力反应能力下降而导致灭绝。此时进化呈收敛形式,直到下一个大发明到来,才能引发下一次发散。因此动物的几乎所有的门,都在进化的早期就已经形成,“通肠动物”的发明可能是这次发散的起因。这种大发明在科学的进化之中对应着库恩所说的“科学革命”。对于现存的复杂动物来说,前面的发明已经硬化,因此不可能从中产生出新的动物门。

纵观上述的进化机制,我们可以对进化重演律作出更为准确的描述。生物发育的各个阶段并不是进化过程中各个时期动物成体的形态,而是各时期中被硬化的发育工序的积累。几乎可以断定,发育过程中后期形成的性状,一定是进化后期发明的产物。生物胚胎发育所需的各个工序即各阶段的制造方法只能来源于进化过程中的相同顺序的发明,这是进化重演律的理论根据。

为了以广义进化论的观点对于生物具有软硬结构的进化过程给出一个定量的说明,我们需要建立“硬信息量”这一概念。在一种生物所拥有的大量遗传基因之中,各个基因的重要性是不同的,有些基因发生变化对生物的生存毫无影响,也有的基因一旦变化就会引起致命的后果,前者我们称之为软基因,后者称之为硬基因。当然也有不少基因是半软半硬的,即发生变化时生物的成活率会受到影响,但并不是一定致命的,这种基因可以折合为不到一个的硬基因。对于已经硬化的发育工序起指令作用的基因,通常是硬基因。在同种的生物个体之中,硬基因的个体差很小,而软基因可以有较大的个体差异。硬基因由于受到严格的选择压力,可能表现出长期稳定不变,而软基因则在发生变异时不被除掉,可以呈现与时间成正比的变化。因此测定进化时间的“分子时钟”通常使用软基因,测定个体差异或亲子关系所用的“基因指纹"也是软基因。对于一个生物种来说,全部硬基因所包含的信息量,称为该物种的硬信息量。硬信息量可以粗略地理解为硬基因的个数。但是由于我们目前对于复杂生物的基因地图还没有掌握,对于各个基因在发育和生存、繁殖中所起的作用还知之不多,所以由基因的组成直接计算硬信息量目前还不可能。从当前的科学技术水平出发,我们可以找间接测定硬信息量的方法,使得关于硬信息量的假说成为可验证或可证伪的。由于硬基因的破坏可以导致生物的适应度下降,因此通过可控的提高突然变异率,同时测定生物适应度变化的程度,就可以推算出硬信息量。基因突变引起的影响通常是坏的,对生物有利的突变只占其中的一亿分之一,可以忽略不计,因此适应度的下降可以作为破坏的标准。促进突然变异率有很多物理的和化学的方法,例如放射线或化学药品,控制放射线或化学药品的剂量就能控制基因突变率。调节突变率使得被试生物的适应度降为二分之一,根据突变率和适应度的降低,运用统计学的方法就可以计算出硬信息量。即使不进行计算也可以作出相对比较,在适应度下降程度相同的情况下,相应的突变率越低表示该种生物的硬信息量越大。这个实验有待生物学家来完成,目前我们只能通过从硬信息量假说所能作出的一些推论与生物学的已知事实是否相符来对这个假说作出初步评价。

生物在由低级向高级的进化(进步)过程中,硬信息量只增不减。随着硬信息量的增加,生物对于突然变异的耐受能力必然下降,例如对于硬信息量为10的生物来说,1/1000的基因突变率只使其适应度下降1%,而对于硬信息量为500的生物来说,每代1/1000的基因突变率会使适应度下降一半,相同的突变率能使硬信息量为2000的生物的后代几乎不能成活。因此随着生物硬信息量的增加,其突然变异率必须降低。这个推论与生物学中的实际观察是相符的,要做到这一点生物必须具备控制自身基因突变率的手段。这个手段也确实是存在的,例如有的基因本身可以促进其他基因的突变,而一些基因修复的机制又可以抑制基因突变。高级动物与植物相比,发育到成体所需要的工序要多得多,其硬信息量也大得多,其复杂度也要大得多,组织、系统远为复杂,细胞种类也多。动物比植物的确定性也大得多:从成体的大小来看,动物是一定的,而植物不确定;从外形来看,树木被砍去一些枝条不会影响生存,而动物缺了一个肢体也将导致生存能力明显下降;从组织特异性来看,不同种的植物之间可以嫁接,而在动物中同种的个体之间的器官移植也总是遇到异体排斥的困难。由于硬信息量大,动物在发育过程中尽量避免遗传基因突变的可能性,其中一个重要措施就是减少生殖细胞所经历的细胞分裂次数。动物胚胎发育过程在经过十几次细胞分裂之后,生殖细胞就被保存下来,待其他部分发育成熟之后,这个生殖细胞才被用来作为制造生殖细胞的母细胞。而植物由于其硬信息量小,完全不必设法防止突变,从一颗种子到树顶上的果实,经历的细胞分裂次数多得难以计算。在一棵树上甚至会在某个枝上长出与其他枝明显不同颜色和形状的树叶,突变可以随时随地地发生。从某种角度看,与动物相比,植物体内的组织要松散得多,很像是一枝珊瑚,珊瑚的形态很像树也说明这种共性,当然植物体内的各细胞比珊瑚虫之间的分工合作关系要密切得多。由于植物与动物之间硬信息量的差异,对于植物来说可以收到一定效果的放射育种对于动物则难以使用。很小的放射剂量不足以诱发足够的变异,由于动物的硬信息量大,稍增加放射剂量又会使动物完全失去生殖能力。

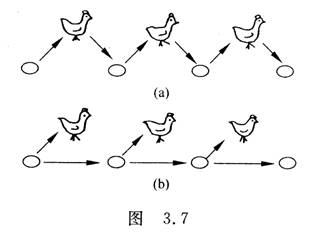

“先有鸡还是先有蛋?”是一个古老的问题,人们常常用它来比喻一种无限退行或是无法解决的问题。但是我们如果理解了进化重演律及其原因,用前面分析过的遗传和发育模型可以对这个问题给出一个明确的回答。这个回答就是“先有蛋”。通常我们所想象的鸡与蛋的关系如图3.7(a)所示,即鸡生蛋、

蛋生鸡的过程,但是如果我们仔细研究鸡的发育过程,就会发现这个模型并不准确。在鸡还没有发育完全,即蛋只经过十几次分裂之后,下一代的蛋已经被保存起来,不再参与鸡的发育了。从这一点上看,蛋是由前一个蛋直接生的,而不是鸡生的。从进化重演律的角度来看,发育是进化在硬结构上的重演,具有严格的不可逆性,在进化过程中,后工序一旦使前工序硬化,其后的发育变化不可能改变前工序;在发育过程中后续的工序由于时间的不可逆性不能改变前工序。因此蛋中的基因指令完全决定鸡的形态,而鸡对于改变蛋中的基因是无能为力的。从这一点上看,蛋能生鸡,而鸡是不能生蛋的。根据这两点我们可以得到如图3.7(b)那样的模型。在这个模型中,不是鸡生蛋、蛋生鸡,而是蛋生蛋、蛋生鸡,因此从因果关系来看,对“先有鸡还是先有蛋”这个问题的回答当然是“先有蛋”。在这里讨论“先有鸡还是先有蛋”的问题并不是为了反驳拉马克的“用进废退”说,我们所感兴趣的是蛋和鸡的关系对应着认识论中的理论与实践的关系。在这个关系中蛋对应着理论,而鸡则对应着实践。理论可以指导实践,而在实践中不可能自发地产生理论。这里也有一种不可逆性,即从事实中推导出理论的合乎逻辑的手段是不存在的,就如同从鸡的结构不可能推导出蛋中的基因一样。理论只能靠前面的理论进化而来,实践只能产生对理论的需求和验证,但不能产生理论本身,就如同鸡的适应度可以决定蛋的存亡却不能改变蛋的基因一样。从软硬结构的角度看,鸡的发育能否成功绝大部分是由蛋壳内的发育过程所决定的,一个理论在接受实践的验证之前已经在大脑中或学术讨论中经受过像一致性、明晰性等多种评价准则的检验。

植物的情况与动物有所不同,鸡不能生蛋,但是核桃树能结核桃。核桃树从核桃发育而成,核桃树顶上的树枝经历了多次的细胞分裂,如果在这个过程中发生了变异,那么这个变异是可以保存在下一代的核桃之中的。如果把树看成一个整体,那么从宏观上看树木有可能表现出拉马克进化的样子。因此米丘林~李森科学说也不能说完全没有道理,他们的实验结果,主要来自于植物也不是偶然的。但是如果把树看成细胞的有简单分工的松散联合体,以细胞为单位来看问题时,这种拉马克式的进化仍然被还原成孟德尔—摩尔根遗传的积累。因此孟德尔—摩尔根学说比米丘林学说更为深刻。核桃树可以结出核桃说明实践也可以产生理论,但只能产生肤浅的理论,类似于公鸡哲学中明天还可以吃到米那样的理论。由实践产生小理论的逻辑是存在的,神经网的学习就是运用这种逻辑的例子,但是单凭这种逻辑不可能直接产生深刻的理论,因为神经网学习的方法对于复杂理论来说是指数爆炸的。